比特币拆分"币渣":一场针对全球散户的精密收割陷阱

比特币高价门槛与"币渣化"策略的兴起

2023年,比特币价格突破6万美元大关时,一个完整的比特币相当于许多发展中国家民众数年甚至数十年的收入。这种令人咋舌的高价自然将全球绝大多数普通投资者拒之门外,形成了数字货币领域奇特的"豪宅效应"——就像顶级豪宅只能由极少数富豪购买一样,完整比特币的单位价格已经超出了普通人的承受能力范围。

面对这一市场瓶颈,数字货币交易所和机构投资者迅速找到了解决方案:比特币拆分。通过将1个比特币分割成1亿个最小单位(称为"聪",以比特币创始人中本聪命名),交易所成功创造了所谓的"币渣"交易模式。币安、火币等主流交易所纷纷推出允许用户购买0.0001甚至更小比特币单位的服务,使得理论上只需几美元就能"拥有"比特币。这种看似降低投资门槛的举措,实则为后续大规模收割散户埋下了伏笔。

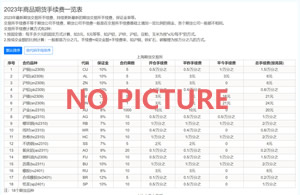

据Chainalysis 2023年度报告显示,比特币拆分交易量在过去两年激增470%,小额比特币持有者(少于0.01BTC)数量突破1.2亿人,其中绝大多数来自发展中国家。这种"币渣化"策略完美解决了比特币价格过高导致的流动性问题,却也在不知不觉中构建起一个庞大的散户陷阱。

中国防御机制与西方散户的沦陷

面对比特币的诱惑,中国展现出令人瞩目的防御能力。中国政府自2013年起就对比特币交易保持高度警惕,2017年明确禁止ICO和加密货币交易所运营,2021年更进一步宣布所有加密货币交易非法。这种前瞻性的监管政策使得中国普通投资者较难接触比特币投资,有效避免了大规模散户被收割的风险。

中国人民银行数字货币研究所所长穆长春曾公开表示:"比特币等加密货币本质上是全球化的投机工具,其设计机制决定了最终必然以散户亏损为结局。"中国采取的严格管控措施,实际上保护了大量普通投资者免受后续的"币渣"收割。

相比之下,欧美散户在监管宽松的环境下大量涌入比特币市场。根据Bitwise Asset Management的调查,2023年美国约有23%的散户投资者持有比特币或其他加密货币,而这一比例在18-35岁年轻人群中高达42%。Robinhood、PayPal等平台推出的碎片化比特币购买服务,更是让毫无经验的年轻投资者误以为他们正在参与一场"金融民主化"革命,殊不知这只是一场精心设计的财富转移前奏。

欧洲证券和市场管理局(ESMA)的报告显示,欧盟地区约有15%的家庭持有或曾经持有加密货币,其中超过60%的持有量小于0.001BTC。这些数据揭示了一个残酷现实:当比特币被拆分为"币渣",它不再是一种技术实验或价值存储工具,而变成了针对全球散户的精准收割武器。

中本聪的"沉睡巨鲸"与市场操纵潜力

比特币创始人中本聪的真实身份至今成谜,但其持有的比特币数量却是一个公开的秘密。根据早期区块链数据推算,中本聪可能持有约100万枚比特币,按当前价格计算价值超过600亿美元。这些比特币绝大多数十余年来未曾移动,被社区称为"沉睡巨鲸"。

当中本聪钱包稍有动静时,整个加密货币市场都会为之震动。2023年1月,一个被认为可能与中本聪有关的休眠地址转移了50枚比特币,导致市场瞬时下跌5%。这仅仅是50枚的试探性动作,如果中本聪决定大规模套现,市场影响将不可估量。

更为关键的是,中本聪的比特币持有完全集中,不像传统金融市场那样分散。这意味着单一个体有能力在任意选择的时间点引发市场崩盘。当比特币被充分拆分为"币渣"并由全球散户持有时,这种集中与分散的对比将达到极致——一方是一个掌握百万比特币的隐形巨鲸,另一方是上亿持有0.0001BTC的散户投资者。

加密货币分析师Tone Vays警告称:"中本聪的比特币就像悬在市场头顶的达摩克利斯之剑,任何移动都将导致持有'币渣'的散户遭受毁灭性打击。"这种极端不对称的权力结构,使得比特币"币渣化"进程实际上是在为史上最大规模的财富转移搭建舞台。

交易所的共谋与衍生品市场的收割机制

数字货币交易所在推动比特币拆分和吸引散户入场方面扮演了关键角色。它们通过三种主要方式参与这场收割盛宴:

第一,碎片化交易推广。各大交易所不遗余力地宣传"人人都能拥有比特币"的理念,推出各种小额购买计划和定期投资功能。Coinbase的"比特币碎片积累计划"声称让用户"每天只需1美元就能成为比特币拥有者",这种营销话术精准击中了年轻一代的投资心理。

第二,杠杆交易诱惑。为了让持有"币渣"的散户也能体验"大额投资"的快感,交易所普遍提供高达100倍甚至125倍的杠杆交易。Bybit、BitMEX等平台更是将杠杆产品包装成"财富快速通道",引诱风险意识薄弱的散户入场。当市场波动时,这些高杠杆头寸往往最先爆仓,成为交易所的利润来源。

第三,衍生品市场操控。芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货、各种交易所的期权产品,以及层出不穷的结构化金融产品,构成了一个复杂的衍生品生态系统。在这个系统中,持有实际比特币的大户和做市商可以通过多种工具对冲风险,而仅持有"币渣"的散户则完全暴露在市场波动风险之下。

加密货币数据公司Glassnode的分析显示,2023年比特币衍生品交易量达到现货交易量的35倍,其中散户贡献了超过60%的交易量但承担了80%以上的亏损。这种结构性不平等正是"币渣化"比特币市场的必然结果——它为专业机构提供了充足的流动性来实施精准收割,却让散户误以为自己正在参与公平的投资游戏。

历史教训与未来崩盘预警

回顾金融历史,"资产拆分—散户涌入—大户收割"的剧本并不新鲜。1929年美国股市大崩盘前,券商们极力推广"分期购买股票计划",让收入有限的工人也能参与股市投机;2000年互联网泡沫期间,科技股拆分和低价股盛行;2008年次贷危机则是将高风险贷款打包成看似安全的金融产品出售给普通投资者。比特币的"币渣化"不过是这一古老骗局的数字版本。

加密货币市场特有的波动性将加剧未来崩盘的破坏力。比特币历史上已经历多次50%以上的暴跌,但下一次崩盘将因"币渣"持有者的广泛参与而更具社会冲击力。当市场转向时,持有0.0001BTC的散户可能面临以下命运:

首先,杠杆爆仓血本无归。高杠杆交易者将在剧烈波动中被自动平仓,不仅损失本金,还可能欠交易所债务。

其次,恐慌抛售导致价格螺旋下跌。缺乏经验的小额持有者往往在市场下跌时恐慌抛售,加剧价格下跌形成死亡螺旋。

最后,交易所挤兑风险。当大量散户试图同时提取资金时,许多缺乏足够储备的交易所可能暂停提现,导致投资者资产被事实上冻结。

金融稳定委员会(FSB)在2023年全球金融稳定报告中特别警告:"加密货币市场的散户化正在制造系统性风险,特别是小额投资者的广泛参与可能在未来市场调整时引发社会问题。"这一警告在当前比特币"币渣化"趋势下显得尤为紧迫。

结语:金融幻象与自我保护

比特币"币渣化"表面上看似金融民主化的进步,实则是财富收割机制的一次升级。它通过技术手段解决了高价资产流动性问题,却也为史上最大规模的散户收割创造了条件。当市场最终转向时,那些持有0.0001BTC的投资者将痛苦地意识到,他们参与的从来不是一场公平游戏,而是一场精心设计的财富转移。

对于普通投资者而言,认识到比特币"币渣"背后的真实逻辑至关重要。金融历史的教训一再证明,当某种投资被包装成"人人可参与"的致富捷径时,往往就是风险最高的时刻。在中国,监管机构已经筑起防火墙;而在监管宽松的地区,散户唯有提高警惕、克制贪婪,才能避免成为这场全球规模收割行动的牺牲品。

最终,比特币可能证明自己不仅是一项技术创新,更是金融史上最精妙的一次财富再分配实验——只是这种分配的方向,永远是从多数散户流向少数早期持有者和机构。认清这一本质,或许是普通投资者在数字货币狂潮中最好的自我保护。